È ancora buio quando mi alzo

e spalanco le imposte sul sagrato,

butto ai gatti del cibo, poi scalzo

mi inginocchio a pregare, grato,

«mio Signore e mio Dio», come Tommaso

per un giorno da inventare tutto mio

(sacro per fede o dannato per caso;

rischio e peccato): purché sia io

a decidere, prego, se salvarmi

o bruciare nella colpa; io.

Chiedo davanti al letto di farmi

santo, davanti al muro bianco,

poi veloce mi lavo mi vesto, stanco

già di primo mattino, troppo presto.

Scendo le scale, scaldo il latte

e ripeto ogni pensiero ogni gesto

ogni giorno. La cucina è fredda,

è sola come me, e mi spingo «Vattene

in chiesa che è la tua casa vera».

Ma come buia gelida. Dall’altare

che preparo con candele di cera,

– bianchi teli, acqua, vino, pane –

osservo entrare poche donne, vecchi,

sempre le stesse facce, uno spretato

pentito, con in mano fiori secchi

da infilare in un vaso, impacciato.

Poche frasi dico, all’omelia,

incoraggio a una giornata piena

di buona volontà, che sia

donata all’Altissimo, e serena.

«Mio Signore e mio Dio», chiedo

venia della mia scontentezza,

della paura, del bene che intravedo

e non so perseguire con saldezza.

Poche facce rugose mi osservano:

quanto importi a loro di Cristo,

se quello che predico serva

non riesco a intuire, e non insisto.

A messa finita si intrattengono

nei banchi, raccontandosi fatti

e misfatti del paese, escono

malevoli ma benedetti, compatti

nello scordare il cielo, il sole.

Mi fermo a scambiare due parole

col postino, col vecchio maresciallo,

su chi vive chi muore chi tradisce:

uno cambia mestiere, l’altro giallo

di invidia calunnia e ferisce.

Mi offrono il caffè nel bar centrale.

Sono il notaio, un commercialista,

l’artigiano arricchito, il dentista.

Ridono, parlano, dicono male

delle mogli degli altri, di ragazze

disperate, perdute, forse pazze.

Scommetto che non sanno più baciare,

fare una carezza, dire “amore”.

Scommetto che potrebbero tremare

se solo una gli sfiorasse il cuore

con lo sguardo, ma hanno paura;

cerco con gli occhi un po’ di azzurro fresco

di una sognata, tardiva primavera,

invece è ottobre, nebbia e brina

sui prati, già freddo da galera.

«Mio Signore e mio Dio», dov’è nascosto,

tra le nubi, gli intonaci, nel fango.

Facesse un segno, mi desse una risposta,

a me che corro, spero dispero: piango.

Ma sta zitto anche lui, e tace tutto

e non so cosa fare in queste ore

di mattina, che non c’è un lutto,

confessioni, estreme unzioni, niente.

L’oratorio deserto, anche la sacrestia.

Potrei forse trovare qualcuno all’osteria

del gallo, ma poi dicono che bevo.

Torno a casa, mi sistemo in poltrona

a scegliere brani e letture che devo

proporre alla festa della santa patrona.

Se venisse mia sorella a prepararmi

il pranzo, brontola sempre, sbadiglia

che era meglio per lei assicurarmi

un pasto caldo, un letto in famiglia.

E’ una tortura, ma intanto avrei una donna

intorno, una voce, una presenza:

invece questo vuoto, quest’assenza

a cui penso, che sfioro con mani di sogno

ad occhi aperti, somigliante alla Madonna

della prima cappella a sinistra.

Così l’avrei scelta se avessi potuto,

la mia assente dalla voce di velluto.

Mi scaldo il riso dell’altra sera,

e mangio e bevo con la tivù accesa

dopo un segno di croce fatto in fretta

con lo sguardo incollato allo schermo,

spietato in immagini del mondo

senza dio, o con un dio che è fermo,

lontano dalla vita maledetta.

«Ma muoviti, intervieni, fatti vivo.

Cosa prego altrimenti, come scuso

l’inscusabile male, il male assurdo,

se non c’è una ragione, un motivo…»

Mi addormento sul popolo curdo,

sullo Zaire e le intercettazioni.

Ho le prove delle prime comunioni

alle quattro, alle cinque l’incontro

con il gruppo degli adolescenti

(a guardarli come sono irrequieti, scontenti,

senza idee, senza scogli né slanci,

vien voglia di frustarli, o accarezzarli).

Poi di nuovo una messa, poi la cena

quasi sempre aspettando un invito

che non viene, e sulla schiena

la fatica del giorno finito.

Il rosario per poche vecchine

assonnate, per le altre beghine

così incattivite negli occhi, nei

bisbigli votivi ai defunti e agli dei.

Infine ancora solo, o finalmente;

fuori la notte e dentro, se non fosse

che in fondo al cuore, in fondo alla mente,

in un sospiro, in un colpo di tosse,

c’è quest’ansia del nulla, del tutto,

di farmi testimone di Cristo

per essere quello che voglio, che vuole,

non più quello che fingo. Sono, esisto.

Dieci minuti veri nella cappella

a sinistra, con la madonna, i santi,

il crocefisso, dieci minuti suoi.

Ed è sfiatato, è innamorato

il segno di croce che tento

«mio Signore e mio Dio», per quanto

indegno e umilissimo servo, io.

Io.

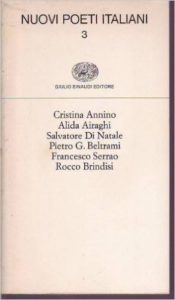

In Litania periferica, Lietocolle, Faloppio 1996, in Litania Periferica, Manni, Lecce 2000 e in Tre Libri, Il Convivio 2025.